human and environment

3-3. 環境教育の実践(世界の環境教育)

- 地球環境問題の解決に向けて - 谷口 文章

- A. 環境教育の意義

- 「人間環境宣言」により、環境教育の必要性は世界的に知られることになった。その後、ベオグラードで開かれた「国際環境教育会議」における「ベオグラード憲章」(1975)は、環境教育の目的を「環境とそれにかかわる問題に気づき、関心を持つとともに、当面する問題や新しい発生の未然の防止のため、個人及び集団として効果を発揮するような知識、技能、態度、意欲、実行力などを身につけた世界の人々を育成することにある」と規定する。

- B. 世界の環境状況と環境教育 −タイ・中国・日本・カナダ−

- ここでは、タイ・中国・日本・カナダの環境状況と環境教育をみていこう。それらの国々の環境は、一方で空間軸において、地域の文化的多様さを示し、他方で時間軸において、歴史的な文明進歩の多様さを示している。

- C. 中国

■中国の大気汚染調査(北京市・包顎市・内モンゴル 1999年8月)

大気汚染・郷鎮企業

- ◎TEA(トリエタノ-ル・アミン)法による二酸化窒素及び一酸化窒素の簡易測定

- 今回の測定はバッジの着用者個人の曝露量を把握するものであった。着用中、屋内や乗り物の時間が多かった為、一般環境大気中の測定値と較べると低い値である。別添の平成9年度・神戸市内32地点に於ける環境大気中の測定結果は中国での測定より高い値をしめしている。

これは、バッジを屋外に一週間吊す方法で環境大気を監視するものであり、この結果と中国の結果は単純に比較はできない。

つまり、北京大学の構内、ホテルの窓の外、バスの窓に吊すなど、一般環境大気に曝露させる調査も同時に実施する必要があったかもしれない。

なお、神戸市では現在のところ、個人曝露調査は実施しておらず、システマティックなデ−タはない。

むしろ、今回の中国調査の結果は貴重なデ−タであろう。

以上のことを踏まえて、今回の調査結果を評価する。

- 二酸化窒素の測定結果をみると、北京大学と包頭市の値は殆ど差がない。これは室内や乗り物の時間が長く、環境大気(外気)との接触時間が共に短かったためではないかと思われる。もし環境大気を測定しておれば両市間のデ−タは大きく異なっていたにちがいない。

一方、一酸化窒素の測定結果は両市で大きく異なっている。つまり、包頭市のデ−タは製鋼所滞在中のサ−マル・NOx(燃焼起源のNO等)の影響を大きく受けた結果であろう。

本来、燃焼源から最初に排出されるNOxは一酸化窒素が大部分である。その後、一酸化窒素は空気中で徐々に酸化されて二酸化窒素になる。つまり、大燃焼源の溶鉱炉の側にいた僅かな時間に大量の一酸化窒素に曝露されたものと考えられる。北京市のデ−タと包頭市のデ−タの差が恐らく製鋼所内で受けた暴露量であることは間違いない。

- フフホト草原の測定結果は二酸化窒素および一酸化窒素ともに顕著に低い値を示している。つまり、付近に大きな燃焼源が無いことをデ−タが示している。

燃焼源があるにしても、せいぜい家庭で使用するコ−クス燃料源が点在する程度であろうことが想像できる。なお、キャンプ・ファイヤ−での排出ガスに数分間曝露した程度のことは、溶鉱炉の側にいることと較べればデ−タに影響を与える程のことはなかったと思われる。

- ◎TEA(トリエタノ-ル・アミン)法による二酸化窒素及び一酸化窒素の簡易測定

TEA(トリエタノール・アミン)法による二酸化窒素及び一酸化窒素の測定

(神戸市環境保健研究所・今井 佐金吾所長の分析による。)

兵庫県の一般環境大気常時監視局速報値 →

- ■山西省・陽泉市の環境破壊(1997年8月)

陽泉市・石炭クズ山

-

日本にもたらされる酸性雨のほとんどが中国からきたものである。大気や水などには、国境という「区切り」がない。陽泉市では、日本の企業が良質の石炭をとってしまうため、悪質の石炭によってボタ山ができ、そのボタ山が自然発火し、その噴煙が酸性雨となって日本にもたらされる。

日本が一見得しているようにおもわれるが、実際には自己回帰のメカニズムにより、はねかえってきている。

- ■内モンゴル自治区・包顎市近郊(1999年8月)

包顎鉄鋼コンビナート

包顎市内 青山下水処理場

- ■中国の環境保護施設

中国友好環境保護センター(環境庁の一部門)

- D. タイ

- 中国と同様に、タイでも環境破壊が進んでいる。森林伐採や農薬汚染そして米作地の塩害などが問題である。タイでの自然環境の破壊の切実さや、農業国として成り立っていけなくなる不安は深刻なものであった。

- ■エビ養殖場による塩害とマングローブ林の破壊(1998年8月)

エビの養殖場 マングローブ林の破壊

- ■環境保全……伝統文化の継承の中における環境教育の実践(1988年8月)

- タイは仏教国であり、また「微笑みの国」ともいわれる。各家の庭の一角にはスピリット・ハウスがおかれている。また、山などにも、スピリット・ハウスがあり、その前を通るたびに、運転手は車の警笛を鳴らし、乗車しているものは手を合わせる。

タイの人々の考え方や行動の背後には、生命を尊び慈しむ仏教の「共生の思想」がある。それは、環境問題の解決に向け今後もっとも生かされるべき「環境モラル」の思想である。

運転手の花輪に対しての祈り

スピリット・ハウス(プラナコン・ラジャバト王立大学)

- ■環境教育

- 伝統文化の保存として、環境教育の中に伝統的な菓子作りを実践している。

手作りの菓子作り

- E. カナダ・ヴィクトリア

- ■ブリティッシュ・コロンビア州(1997年8月)

- ■ブリティッシュ・コロンビア州(1997年8月)

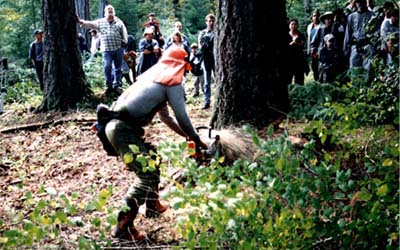

- バンクーバーにある森に行き、オルターナティヴ・フォレストリー(次世代の里山保全活動)の体験を報告する。これは、山のすべてを切り倒す従来のクリアー・カット(乱伐)のかわりに、成長の段階と生態系のメカニズムを考慮して、必要な木を選んで切る「持続可能」な里山保全活動である。

大木を切り倒す前に、森林の所有者であるウィルキンソン婦人は、「今からあなたの命を頂きますが、心は感謝の気持ちでいっぱいです。あなたは家具や家材として再び生き返り、永遠の命となるでしょう」と祈った。参加者もそれぞれの想いをこめて祈り、いよいよ伐採のときとなった。チェーン・ソーが幹に入れられ、地ひびきを立てて倒れていく瞬間は、100余年の命を終える叫びのようであり、人々は強い感動を体験した。

オルターナティヴ・フォレストリーの実演

- 西欧系の良心的なカナダ人は、環境問題に関してファースト・ネーション(先住民)に、負い目を感じている。なぜなら先住民の人たちは1万年近くの間、カナダの自然を尊重して、破壊せず共生してきたが、西欧人が入って、ここ数百年で大きな環境破壊をおこした。最近になって、西欧系のカナダ人は自然環境の保全や先住民の人権保護に努めるようになったが、現在では人種をこえて、多くの若者たちが共に環境問題の解決に向けて努力している。

個別の環境ボランティア活動だけでなく、家庭でのしつけ、小中高の学校教育、大学の環境学研究、社会活動などは徹底しており、充実した環境教育がなされている。ヴィクトリア市が世界で一、二をあらそうほど美しいのは、その成果の一つであろう。

- F. 甲南大学における環境教育の取り組み

- 甲南大学では、「環境教育の実践の場」として、広野野外施設での活動が挙げられる。ここでは、体を通じて身に刻み込んだ体験を学ぶことがベースである。田植え(VTR)やビオトープ作り(VTR)を通して、環境教育を体験している。また理論的な面としては、広域副専攻の環境学コースがあり、環境に関しての16科目が開講されている。

- G. 地球規模の環境教育のために

- 環境教育を実践していく場合、ローカルな視点における地域での実践を行なう必要がある。しかしながら、環境問題は国境をもたないため、グローバルな視野あるいは視点にまで常にひらかれていることが必要であろう。すなわち、実感のこもった地域のローカルな活動に裏づけられてグローバルな視野、観点へと導かれるのである。地域に根ざした活動から、地球規模への環境教育へとつながるのである。

現在では、情報社会であるため、国をこえてインターネットなどで情報を交換するとともに、国際会議などもおこなわれる機会も多い。

こうして地球環境の未来は、無数の「地域」における「世界市民」の手にかかっているのである。

第1回 国際会議「環境倫理と環境教育−人と自然の共生をめざして−」

(甲南大学にて 1996年12月)